28 मई जन्म जयंती विशेष ; प्रबल राष्ट्रवादी स्वातंत्र्य वीर सावरकर के संघर्षमय जीवन की अनकहीं कहानी

28 May 2024 10:53:17

वीर सावरकर एक प्रबल राष्ट्रवादी और देश की आजादी में अग्रिम मोर्चे के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ-साथ समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता और विचारक थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से सम्बोधित करते हैं। वीर सावरकर को सदियों पुरानी सनातनी परंपरा को कायम रखने और हिन्दू राष्ट्रवाद को राजनीतिक विचारधारा के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है। सावरकर एक वकील, कवि और लेखक थे। उन्होंने देश में जबरन धर्मांतरित हुए हिन्दुओं के हिन्दू परंपरा में वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किये एवं इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भी चलाये। उन्होंने सनातनी भारत की एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए हिन्दुत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था।

धार्मिक ग्रंथों में रूचि

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के पास एक गांव भगूर में हुआ था। उनके माता-पिता, दामोदरपंत और राधाबाई एक मध्यमवर्गीय परिवार से थे। उन्होंने छह साल की उम्र में गांव के स्कूल में प्रवेश लिया। सावरकर अपने पिता द्वारा महाकाव्य महाभारत, रामायण, गाथागीत और बखरों में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं पर पढ़े गए अंशों को सुनकर बड़े हुए। सावरकर में जन्म से कविता लिखने की दुर्लभ प्रतिभा थी और मात्र 10 वर्ष की उम्र में उनकी कविताओं को प्रसिद्ध समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया था।

माँ दुर्गा के समक्ष संकल्प

सावरकर के एक उच्च जाति के ब्राह्मण होने के बावजूद उनके सभी बचपन के दोस्त गरीब पृष्ठभूमि से थे और कथित निचली जातियों के थे। दर्जी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले परशुराम दार्जी और राजाराम दार्जी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से थे। 22 जून 1897 को पूना में चापेकर भाइयों द्वारा दो ब्रिटिश आयुक्तों की हत्या और दामोदरपंत चापेकर की बाद में फांसी ने युवा सावरकर को विचलित कर दिया। उन्होंने देवी दुर्गा के सामने शहीद चापेकर के अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मातृभूमि से अंग्रेजों को खदेड़ने और उन्हें एक बार फिर से स्वतंत्र और महान बनाने का संकल्प लिया। तब से सावरकर ने अपने जीवन के इस मिशन को फैलाने का पुरजोर प्रयास किया।

अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय छात्रों को किया एकजुट

वर्ष 1906 जून में बैरिस्टर बनने के लिए सावरकर इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने भारतीय छात्रों को भारत में हो रहे अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में एक जुट किया। उन्होंने वहीं पर ‘आजाद भारत सोसाइटी’ का गठन किया। सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से भारत को आजाद कराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने की वकालत की थी और फिर इंग्लैंड में ही हथियारों से लैस एक दल तैयार किया था। सावरकर के लिखे लेख ‘इंडियन सोशियोलाजिस्ट’ और‘तलवार’ नाम की पत्रिका में प्रकाशित होते थे। वे ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लेखों पर अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। उनकी पुस्तक ‘इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857’पूरी तरह से लिखी जा चुकी थी परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने ब्रिटेन और भारत में उसके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद ये हॉलैंड में गुपचुप तरीके से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंची और फिर भारत भी पहुंचा दी गयीं।

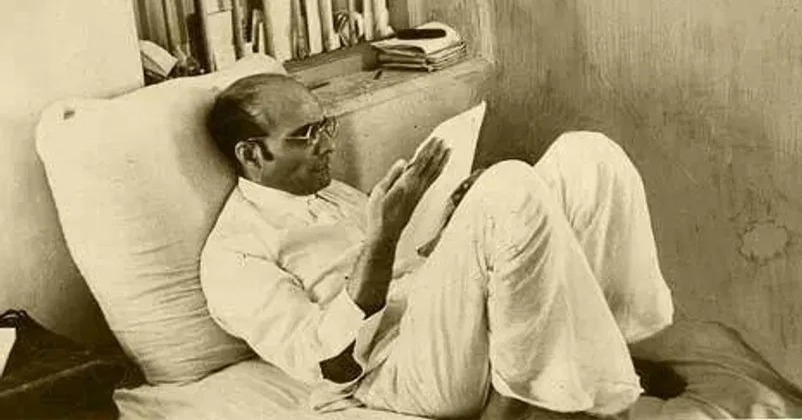

फोटो: सावरकर स्मारक

काला पानी की सजा

वर्ष 1909 में नासिक के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर ए.एम.टी जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या के बाद सावरकर को 13 मार्च 1910 को लंदन में अंग्रेजों ने कैद कर लिया।अदालत में उनपर गंभीर आरोप लगे जिसके बाद उन्हें50 साल जेलकी सजा हुई। उनको कालापानी की सजा देकर अंडमान के सेलुलर जेलभेज दिया गया और लगभग 14 साल के बाद उनकी रिहाई हुई। वहां पर उन्होंने कील और कोयले से कविताएं लिखीं और उनको याद कर लिया था। दस हजार पंक्तियों की कविता को जेल से छूटने के बाद उन्होंने दोबारा लिखा। वर्ष 1920 में महात्मा गाँधी, विट्ठलभाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को रिहा करने की मांग की थी।

रिहाई के बाद 5 साल का बैन

उन्हें फिर 2 मई 1921 को रत्नागिरी जेल भेजा गया और वहां से यरवदा जेल भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में उन्होंने ‘हिंदुत्व’ पुस्तककी रचना की। वर्ष 1924 में उनको फिर से रिहाई तो मिली मगर रिहाई की शर्तों के अनुसार उनको न तो रत्नागिरी से बाहर जाने की अनुमति थी और न ही वह 5 वर्ष तक कोई राजनीति का कार्य कर सकते थे। रिहा होने के बाद उन्होंने 23 जनवरी 1924 को ‘रत्नागिरी हिंदू सभा’ का गठन किया था। जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया।

विठ्ठल मंदिर से हिन्दू जागरण

हिन्दू धर्म के प्रति उनका समर्पण रत्नागिरी से बाहर आने के बाद पूर्ण रूप से दिखा। उन्होंने राजनीति से अलग होकर 17 अप्रैल 1924 को रणनीतिक रूप से सामाजिक सुधारों के साथ अपने प्रयोगों को शुरू करने के लिए परशुराम गांव में विठ्ठल मंदिर को चुना। ये मंदिर कई कारणों से महत्वपूर्ण था। चितपावन, ब्राह्मणों के लिए यहसबसे पवित्र स्थान माना जाता था। रिहा होने के बाद सावरकरका पहला प्रमुख भाषण इस आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से प्रमुख स्थान पर था। उन्होंने 'शुद्धिकरण आणि अस्पृश्योद्धार' (शुद्धि आंदोलन और अछूतों का उत्थान) यह दोनों विषयाओं पर अपनी बात खुलकर सबके सामने रखी। उनके इस भाषण ने रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना की एक बाढ़ को पैदा कर दी। लेकिन सावरक ने खुद को उनकी निंदा से प्रभावित नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। सावरकर की पहली बाधा जन जागरूकता पैदा करना थी।

ऊंच नीच को खत्म करने का लक्ष्य

बचपन से ही सावरकर हिन्दू जाति के मध्य ऊंच-नीच की द्वेष भवना के खिलाफ थे। 1925 के गणेशोत्सव के दौरानउन्होंने यहां व्याख्यान और सार्वजनिक चर्चाओं का आयोजन किया और अस्पृश्यता कैसे हिंदू समाज के लिए अन्यायपूर्ण और खतरनाक थीइस पर लेख प्रकाशित किए। उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि लोग सैद्धांतिक रूप से उनके कुछ तर्कों से आश्वस्त हो सकते हैं, उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण था। उनके सहयोगी उनके साथ अनिच्छा से गए। अस्पृश्यों के मुहल्लों में इन यात्राओं के बाद, वे अक्सर घर जाते थे और शुद्धिकरण स्नान करते थे। स्थिति इतनी खराब थी कि यह माना जाता था कि एक महार की छाया भी एक उच्च जाति के हिंदू को अपवित्र करने के लिए पर्याप्त थी और बाद वाले अक्सर अपने वस्त्रों को शुद्ध करने के लिए अपने वस्त्रों के साथ स्नान करते थे। यहाँ तक कि 'महार' शब्द का उच्चारण भी अभिशाप समझा जाता था और इससे जाति दूषित होती थी। इस तरह के जटिल पूर्वाग्रहों से ग्रस्त समाज में, जो सदियों से चले आ रहे हैं थे, कोई भी इस बात की कल्पना कर सकता है कि सावरकर को इस इमारत को गिराने की कोशिश करते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा।

ऊंची जाति द्वारा सामाजिक बहिष्कार की धमकी

ऊंची जाति के हिंदुओं ने उन्हें और उनके सहयोगियों को सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी। फिर भी रत्नागिरी हिंदू सभा के सदस्य विचलित नहीं हुए। वे अछूत समुदायों के बस्तियों में जाते रहे।उनके घरों के बाहर की सफाई की। वहांपवित्र तुलसी के पौधे लगाए।उनके साथ भक्ति गीत गाए।लोगों को साबुन वितरित किए और उन्हें स्नान करने और स्वच्छ रहने का आग्रह किया और यहां तक कि उनके कपड़े भी धोए।

रत्नागिरी में 'अछूत' गणपति की मूर्ति स्थापित

धीरे-धीरे समाज में बदलाव भी दिखा। अस्पृश्य समुदाय ने अपने विश्वास को दोहराना शुरू कर दिया और अपने संकोच को त्याग दिया। 1925 में रत्नागिरी में गणेशोत्सव के दौरान, 'अछूत' गणपति नाम की एक विशेष मूर्ति स्थापित की गई थी और कई ब्राह्मण उनका आशीर्वाद लेने आए। भंगी समुदाय के एक व्यक्ति शिवू ने गणेश प्रतिमा की पूजा की। उत्सव में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह वास्तव में परंपरा में डूबे समुदाय के लिए एक क्रांतिकारी कार्य था। 1925 में सावरकर के नेतृत्व मेंरत्नागिरी हिंदू सभा ने अन्य बच्चों के साथ-साथ अछूतों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य किया। यह बचपन से व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करके व्यवस्था की जड़ पर प्रहार करना था। इसलिए1925 से सावरकरजी ने इस समस्या से सीधे निपटने का फैसला किया।

जाति-आधारित सचूलों का पर्दाफाश

दापोली, खेड़, चिपलुन, देवरुख, संगमेश्वर, खारेपाटन और अन्य स्थानों परउन्होंने सभी जातियों के बच्चों को एक साथ पढ़ने देने के लिए लोगों को समझाने और आग्रह करने के लिए व्याख्यान, सार्वजनिक बहस और पर्यटन की एक श्रृंखला आयोजित की। यह सुनिश्चित किया कि तथाकथित निम्न जातियों जैसे महार, चमार, और भंगी या वाल्मीकिक्योंकि उन्हें अब अनिवार्य रूप से चॉक और स्लेट वितरित करके अपने माता-पिता को मौद्रिक प्रोत्साहन देकर स्कूल में भाग लेना चाहिए। उन्होंने उन स्कूलों का पर्दाफाश किया जिन्होंने जाति-आधारित अलगाव की नीति को जारी रखा लेकिन उच्च अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट भेजी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल स्कूलों से बल्कि घरों से भी अस्पृश्यता समाप्त हो, सावरकरजी ने विभिन्न जातियों के लोगों के साथ पारंपरिक मिठाइयाँ बांटने के लिए दशहरा और मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्योहारों के अवसर पर कई घरों का दौरा किया।

हल्दी-कुमकुम सभाओं का आयोजन

उनका मानना था कि हिंदू राष्ट्र की प्रगति के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों सुधार आवश्यक थे,वे राजनीति तलवार थी और समाज सुधार ढाल, एक दूसरे के बिना अप्रभावी है ऐसा मानते थे। यह याद रखना चाहिए कि रत्नागिरी रूढ़िवादिता का गढ़ था। जैसा कि सावरकर ने स्वयं कहा है, सामाजिक सुधार कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।हर समय कड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हिंदू महिलाओं की सामूहिक हल्दी-कुमकुम सभाओं का आयोजन किया और यह सुनिश्चित किया कि अछूत जातियों की महिलाएं उच्च जाति की महिलाओं को कुमकुम लगाएं।

अस्पृश्यों को नाटकों के मुफ्त पास

उन्होंने अस्पृश्यों को अपने नाटकों के मुफ्त पास दिए ताकि वे अन्य जातियों के लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से घुलमिल सकें। रत्नागिरी हिंदू सभा के कार्यकर्ता महारों को रत्नागिरी शहर और बंदरगाह के मानार्थ दौरों पर ले जाएंगे। बहुत से अछूतों को सुधारने के लिए, सावरकरजी ने आर्थिक सहायता दी और पूर्व अछूतों का एक संगीत बैंड खड़ा किया। उन्होंने सभी जातियों के हिंदुओं के लिए हॉटेल शुरू किए। सामाजिक बहिष्कार के विरोध में, उन्होंने सामूहिक अंतरजातीय भोजन का आयोजन किया। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अपने महाड और नासिक अभियानों में डॉ अम्बेडकर को समर्थन दिया। रत्नागिरी से रिहा होने के बाद भी उन्होंने समाज सुधार के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। हिंदू महासभा में उनके अध्यक्षीय भाषण में अस्पृश्यता के उन्मूलन के संदर्भ हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, वह अक्सर पूर्व अछूतों के घरों में जाते थे। रत्नागिरी में पतितपावन मंदिर सामाजिक सुधार के प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता का एक स्थायी प्रमाण है।

तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सर्वप्रथम सुझाव

थोड़े समय बाद सावरकर स्वराज पार्टी में शामिल हुए और बाद में उन्होंने देश व्यापीअखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम का एक अलग संगठन बना लिया। सावरकर वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और बाद में‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का हिस्सा भी बने। उन्होंनेभारत विभाजन और पाकिस्तान कोअलग देश बनाने का विरोध किया और गांधीजी को भी ऐसा करने के लिए निवेदन किया। अपने जीवनकाल में सावरकर एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको दो बार आजीवन कारावास की सजाहुई थी। उनके द्वारा ही तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। आजादी के बाद उनको 8 अक्टूबर 1951 में उनको पुणे यूनिवर्सिटी ने डी.लिट की उपाधि दी।

आत्महत्या और आत्म-त्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर – वीर सावरकर

वीर सावरकर ने अपने निधन से दो वर्ष पूर्व 1964 में ‘आत्महत्या या आत्मसमर्पण’ नाम का एक लेख लिखा था। इस लेख के माध्यम से उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के समर्थन को स्पष्ट किया था। इसके बारे में उनका कहना था कि आत्महत्या और आत्म-त्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। सावरकर ने तर्क दिया था कि ‘एक निराश इंसान आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त करता है लेकिन जब किसी के जीवन का मिशन पूरा हो चुका हो और शरीर इतना कमजोर हो चुका हो कि जीना असंभव हो तो जीवन का अंत करने को स्व बलिदान कहा जाना चाहिए।’

उपवास में न दवाइयां और न ही खाना-पानी

वीर सावरकर की आत्मकथा ‘मेरा आजीवन कारावास’ की अनुसूची में उनके द्वारा आखिरी दिनों में लिखे गए कई पत्र प्रकाशित हैं। इसी में एक पत्र ऐसा भी है जिसमें उन्होंने कई तर्कों और अपने जीवन में आए क्षणों के जरिए देह त्यागने की व्याख्या भी की है। कहा जाता है 1 फरवरी1966 से वे पूरे तौर पर उपवास करने लगे थे। इस उपवास में वे न तो दवाइयां खा रहे थे और न ही खाना-पानी। 26 फरवरी 1966 तक वे ऐसे ही उपवास करते रहे। इसी दिन उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया। जब उनका निधन हुआ तब वे 82 वर्ष के थे।