1947 भारत का विभाजन, रहस्य, धोखा और अनसुनी कहानियाँ ! नेहरु, जिन्ना और माउंटबैटन के वो राज- जो आपको विचलित कर देंगे

12 Aug 2024 10:03:28

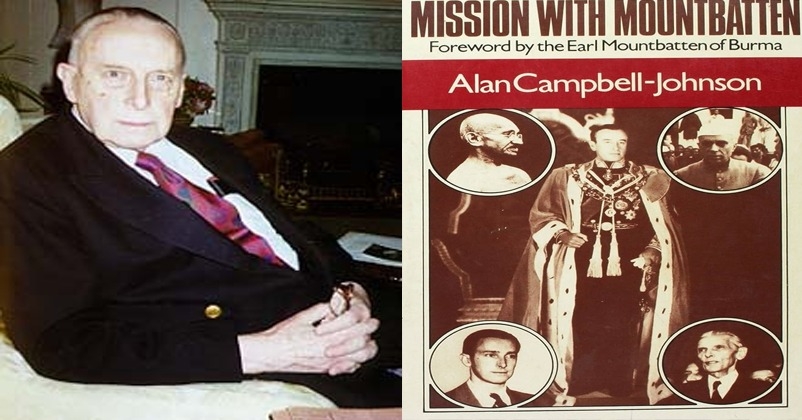

माउंटबैटन के प्रेस सलाहकार रहे एलन कैंपबेल-जोहानसन ने ‘मिशन विद माउंटबैटन’ नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अनुसार उन्होंने 1 जून 1947 को अपनी मां को एक पत्र लिखकर कहा कि “यहां हम महत्वपूर्ण घटनाओं के द्वार पर खड़े हैं और सत्ता हस्तांतरण के बारे में माउंटबैटन की ऐतिहासिक घोषणा की प्रचार व्यवस्था को अंतिम रूप देने के काम में निरंतर डूबा हुआ हूँ। वातावरण बहुत ही क्षुब्ध है और अगर फैसला विभाजन के पक्ष में हुआ – जैसा कि निश्चित सा है – तो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं।”

Alan Campbell Johnson

एलन कैंपबेल-जोहानसन और उनकी किताब ‘मिशन विद माउंटबैटन’

उन्होंने आगे लिखा, “यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुस्सा अंतरिम और आपसी है। अंग्रेज हिन्दू और मुसलमानों दोनों में जितने लोकप्रिय आज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे।” इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए लिखा कि नेहरु कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान देकर वह उनसे मुक्ति पा लेंगे। वह कहते हैं कि ‘सिर कटाकर हम सिरदर्द से छुट्टी पा लेंगे।’ उनका यह रुख दूरदर्शितापूर्ण लगता था क्योंकि अधिकाधिक खिलाने के साथ-साथ जिन्ना की भूख बढ़ती ही जाती थी।

इस चिट्ठी से 4 बातें सामने आती हैं –:

1. स्वाधीनता और सत्ता हस्तांतरण में क्या अंतर था, ब्रिटिश इसे सत्ता हस्तांतरण क्यों कह रहे थे?

2. विभाजन से पहले ही सभी को अंदाजा था कि बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। फिर भी उन्हें रोकने के प्रयास क्यों नहीं किये गये?

3. जिस आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बलिदान दिया और जेल गये, 1947 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता अंग्रेजों के दोस्त बन गये?

4. क्या जवाहरलाल नेहरू के लिए विभाजन एक खेल था? उन्हें सिर्फ जिन्ना से छुटकारा पाने के लिए देश को ही विभाजित कर दिया? लाखों-करोड़ों को मरने-मारने पर उतार दिया। सांप्रदायिक दंगों से लेकर सड़कों पर जानवर इंसानी मृत शरीरों को नोच रहे थे।

सांप्रदायिक दंगों के डर से घर बार छोड़ पलायन करने को मजबूर लोग

विभाजन – गरीबी और शान-शौकत

इसी किताब में उसी दौरान की एक घटना का जिक्र है। दरअसल, उन दिनों वायसराय भवन यानी आज के राष्ट्रपति भवन में बैठकों का दौर चलता रहता था। जिसमें कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग के सभी बड़े नेता शामिल होते थे। कैंपबेल-जोहानसन के अनुसार ये सभी नेता अमेरिकी कारों में सवार होकर आते थे।

5. आजादी के नाम पर विभाजन और महंगी गाड़ियों को शौक कहां तक जायज है? जबकि वह दौर भारत के इतिहास का सबसे दरिद्रता का था। हम में से कितने लोगों को यह बात पता है कि जवाहरलाल नेहरु आमतौर पर रोल्स रॉयल्स में यात्रा करते थे। यह कार एलिजाबैथ ने माउंटबैटन को उपहार में दी और माउंटबैटन ने नेहरु को।

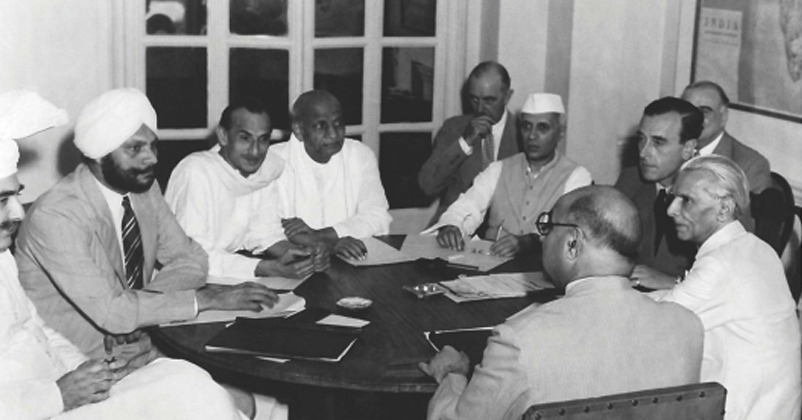

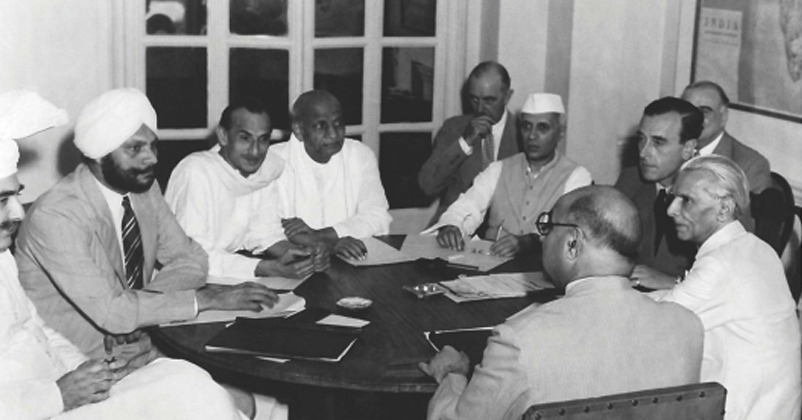

तस्वीर में, मेज पर, बाएं से दाएं: अब्दुल रब निश्तार, सरदार बलदेव सिंह, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान

पंडित माउंटबैटन की जय !

अब आते हैं सीधे 15 अगस्त 1947 के दिन, जब भारत में स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। एलन कैंपबेल-जोहानसन लिखते हैं कि उस दिन दिल्ली की सड़कों पर ‘जय हिन्द’, ‘माउंटबैटन की जय’ और कहीं-कहीं पंडित माउंटबैटन की जय’ के नारे लग रहे थे।

6. इस दिन भारत जरूर स्वाधीनता का उत्सव मन रहा था लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा विस्थापन और विभाजन का दंश यानी विभीषिका को झेल रहा था। बावजूद इसके, वे कौन लोग थे जो इस अमानवीय क्रूरता के जिम्मेदारों के पक्ष में नारे लगा रहे थे? क्या वे कांग्रेस के लोग थे?

भयावह विभाजन

स्वाधीनता के पांच दिन बाद यानी 20 अगस्त को एलन कैंपबेल-जोहानसन ने अपनी इस किताब में लिखा है कि 2 लाख लोग अस्थाई विस्थापित कैम्पों में भरे हुए हैं और ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं कि किसी भी समय बड़े पैमाने पर हैजे का प्रकोप हो सकता है।

धर्म आधारित भारत विभाजन ने मानवीय इतिहास का सबसे बड़े विस्थापन के हालात पैदा किये थे। साल 1941 की जनगणना में अविभाजित पंजाब की जनसंख्या 34,309,861 और बंगाल की कुल आबादी 61,460,377 थी। भारत विभाजन से यही दो प्रान्त सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उस दौरान लगभग 10 करोड़ लोगों का सामान्य जीवन एक ही रात में कठिनाइयों में बदल गया।

एलन कैंपबेल-जोहानसन लिखते हैं कि 21 सितम्बर 1947 की सुबह गवर्नर-जनरल के डकोटा हवाई जहाज से माउंटबैटन, इस्में, वेरनों, एलन कैंपबेल-जोहानसन (स्वयं लेखक), नेहरू, पटेल, नियोगी, राजकुमारी अमृत कौर, जनरल लॉकहार्ट, एचएम पटेल, और वी शंकर ने पूर्वी एवं पश्चिमी पंजाब का दौरा किया।

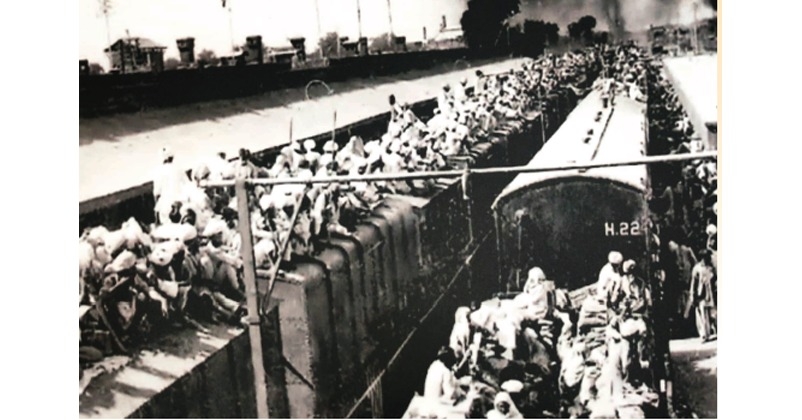

* भयंकर उथल-पुथल का पहला आभास भटिंडा पहुंचने पर मिला। यह रेलों का बड़ा स्टेशन है। आदमियों से ठसाठस दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन पर खड़ी थीं। कुछ विस्थापित डिब्बों की छत पर थे, कुछ खिडकियों और पायदानों पर लटके हुए थे और कुछ लोग तो इंजनों तक पर चढ़ गये।

* फिरोजपुर पहुंचनें पर फिर विस्थपितों से लदी ऐसी ही रेलें दिखाई दी।

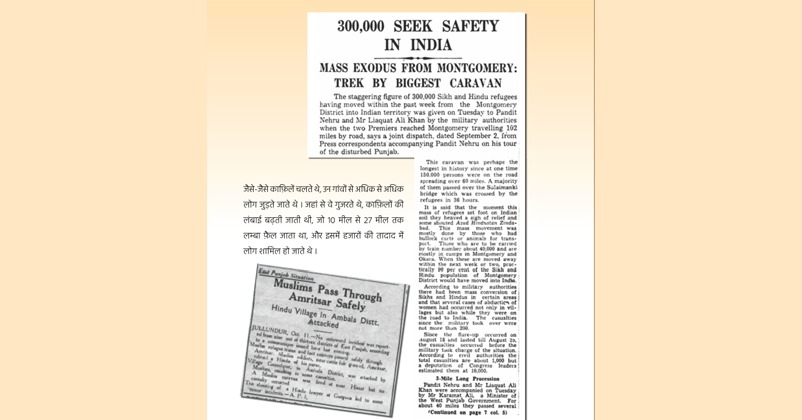

* रावी पहुंचते-पहुंचते जन-समुदाय के इस उन्माद भरे निष्क्रमण के आकार-प्रकार का पहला विहंगम दृश्य हमारे सामने आया। हम जिस दृश्य को देख रहे थे, वह मानव-इतिहास का सबसे बड़ा निष्क्रमण था।

* निष्क्रमणार्थियो के पहले काफिले की झलक इस दल ने फिरोजपुर पर देखी। इसका पीछा करते हुए ये लोग रावी नदी के पार बहुत दूर तक उड़े। विस्थापितों के इस प्रवाह के साथ लगभग पचास मील आगे तक गए लेकिन इसका छोर नहीं मिला।

* लायलपुर-लाहौर सड़क पर धीमी गति से आगे बढ़ने वाले मुसलमान विस्थापितों का काफिला देखा। इस काफिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़ने में इस दल को पंद्रह मिनट से अधिक समय लगा। जबकि लेखक के अनुसार उनके विमान की गति लगभग एक सौ अस्सी मील प्रति घंटा थी। इस प्रकार यह काफिला कम-से-कम पैंतालिस मील लंबा रहा होगा। (45 मील आज के हिसाब से लगभग 72 किलोमीटर होते हैं) यह विस्थापन का अधिकारिक सर्वे था। इसलिए यह न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में क्या स्थितियां रही होगी? सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यह दौरा 21 सितम्बर को हुआ, यानी विभाजन के ठीक 38 दिनों बाद। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाजन का दंश कुछ दिनों नहीं बल्कि महीनों -सालों तक झेला गया था।

7. इस भयावह विभाजन के इतने दिनों बाद क्यों हवाई सर्वे हुआ? विभाजन से पहले और उसके बाद अंग्रेजो के साथ रात्रि भोज, दोपहर के लंच और सुबह के नाश्ते में कौन-कौन लोग शामिल रहे?

विभाजन के बाद विस्थापितों की स्थिति पर प्रकाशित लेख

क्या विभीषिका रोकी जा सकती थी?

इस जवाब को खोजने के लिए हमें 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चाओं को देखना होगा। दरअसल उस दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने बताया कि जून 1948 से पहले हिन्दुस्तानी सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी। इस काम के लिए उन्होंने माउंटबैटन को चुना। उन्होंने हाउस को इसी दिन बताया कि वेवल (तत्कालीन गवर्नर) इस्तीफा देंगे और उनकी जगह माउंटबैटन लेंगे।

इस सन्दर्भ में एक और किताब है, द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज’। इसके लेखक का नाम लियोनार्ड मोसली है। वह एक ब्रिटिश पत्रकार और इतिहासकार थे और तकरीबन 31 पुस्तकों के लेखक थे। वह लिखते हैं, “Mountbatten believed in driving things through, by short cuts if there were any. He approached the problem of Indian independence by June 1948 rather in the manner of a time-and-motion-study expert who has been called into a factory to knock off the wasteful minutes and get out the product before the target date.”

दरअसल, माउंटबैटन एक जल्द बाज किस्म के व्यक्ति थे और उन्हें अपना समय बर्बाद न होने की अधिक चिंता थी। इसी कारण के चलते भारत के विभाजन और उसकी विभीषिका के लिए माउंटबैटन सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। मोसली ने अपनी किताब में एक किस्से का जिक्र किया है। जब माउंटबैटन के नाम की घोषणा हुई तो सरदार पटेल ने अपने लोगों से रिपोर्ट मांगी। खबर मिली कि माउंटबैटन क्रांतिकारी झुकाववाला उदार रईस है। पटेल की प्रतिक्रिया थी – जवाहरलाल जी को एक खिलौना मिल जायेगा, हम लोग क्रांति की तबतक व्यवस्था करेंगे।

5 जून 1947 को, द ट्रिब्यून में प्रकाशित स्थानान्तरण की खबर

अंग्रेजों ने भारत से जाने की तारीख 1 जून 1948 ही क्यों तय की? क्या उसके लिए भारतीय नेताओं और जनमानस से पूछा गया था? जवाब है नहीं। मोसली लिखते हैं कि यह तारीख एटली ने नहीं बल्कि माउंटबैटन ने तय की थी। वह भी अपनी व्यक्तिगत योजना के अनुसार।

सवाल यह है कि वह व्यक्तिगत योजना क्या थी? इसका जवाब हमें एलन कैंपबेल-जोहानसन ने ‘मिशन विद माउंटबैटन’ में मिलता है। पुस्तक के अनुसार माउंटबैटन को दिसंबर 1946 में एटली ने मिलने बुलाया और वायसराय वेवल की जगह अगला वायसराय बनाने का आमंत्रण दिया। जबकि माउंटबैटन तब ब्रिटिश नौसेना के साथ जुड़ना चाहते थे। उन्हें प्रथम क्रूजर स्क्वेड्रन की कमान के लिए रियर एडमिरल बनना था। इसलिए शुरुआत में माउंटबैटन वायसराय बनने के लिए आनाकानी कर रहे थे।

माउंटबैटन की इस निजी इच्छा के आड़े एटली आ गये थे। मोसली लिखते हैं कि एटली ने माउंटबैटन को समझाया और कहा कि अगले दो सालों में भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। उसके बाद वह नौसेना में जा सकते हैं। माउंटबैटन ने जवाब दिया कि दो साल का समय तो नौसेना से अलग रहने के लिए बहुत लम्बा हो जायेगा। प्रधानमंत्री एटली ने पूछा कि अगर नौसेना में उनका पद, तरक्की का क्रम और अवसर सुरक्षित हो तो वह कितना समय दे सकते हैं? माउंटबैटन ने इस बारे में समय मांगा और अपने दोस्तों सहित राजा से मुलाकात की।

वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार सम्मेलन

अगले दिन माउंटबैटन फिर से एटली से मिले और बताया कि वह बारह महीनों में यह काम समाप्त कर लेंगे। इसी अनुसार माउंटबैटन मार्च 1947 में भारत आये और अगले पांच महीनों में भारत में सत्ता हस्तांतरण का काम समाप्त कर दिया। मोसली लिखते हैं कि माउंटबैटन के साथ आये इस्में को माउंटबैटन की जल्दीबाजी का पता था। इस्मे ने विस्टन चर्चिल को अपने भारत जाने के बारे में बताया था। चर्चिल ने उससे कहा कि जाकर बेवकूफी करोगे, तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा। माउंटबैटन ओहदे और पदवी के लिए भारत जा रहा है।

ये लोग भारत को आजादी नही दे रहे थे बल्कि भारत से पिंड छुड़ा रहे थे। जिसकी कीमत विभाजन और सांप्रदायिक दंगों सहित मानवीय इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के रूप में चुकानी पड़ी।

8. आखिर वेवल की जगह माउंटबैटन जैसे जल्द बाज को क्यों भेजा गया? उनके पास समय नहीं था, और वह शायद इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं थे। तो उन ब्रिटिश षड्यंत्रों और रहस्यों को उजागर करना होगा।

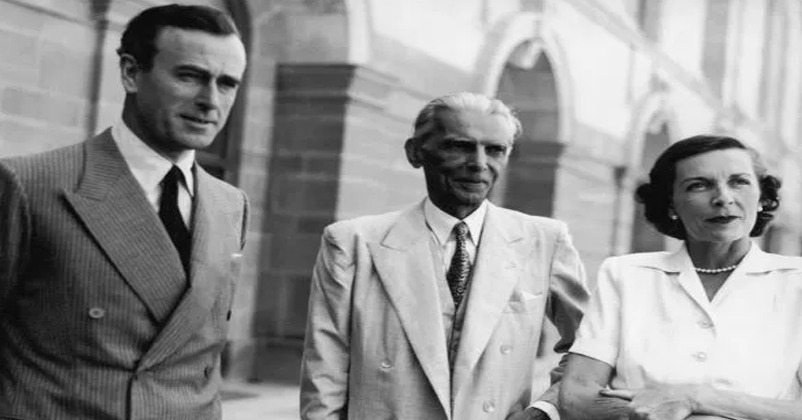

शिमला – माउंटबैटन की पत्नी एडविना संग पंडित नेहरु

वी.पी. मेनन को माउंटबैटन ने अपना सलाहकार बनाया हुआ था। वह एक नौकरशाह थे, तो उनकी भूमिका को उसी नजरिये से देखना चाहिए।

10 मई के आसपास माउंटबैटन अपने निजी स्टाफ सहित पत्नी एडविना और जवाहरलाल नेहरु के साथ छुट्टियां बिताने शिमला गये। वास्तव में यह छुट्टियां एक बहाना थीं। यह एक षड़यंत्र था, जिसके अंतर्गत नेहरु को भारत के विभाजन के लिए मनाना था। आगे चलकर नेहरू का काम कांग्रेस से उस विभाजन सम्बन्धी मसौदे को स्वीकार करवाना था।

मोसली के अनुसार शुरूआती दिनों में कुछ मसौदे बने लेकिन नेहरू तथा माउंटबैटन में उन्हें लेकर गतिरोध बना रहा। आपसी बातचीत के आधार पर माउंटबैटन ने नेहरु से कहा कि अगर कोई नयी योजना बनायीं जाये तो कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी? नेहरु ने जवाब दिया कि पहले मैं वह मसौदा देखना चाहूँगा।

इसी के साथ बैठक खत्म हो गयी और वायसराय ने मेनन से कहा कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने मेनन को समझाया कि नेहरु शाम को दिल्ली जा रहे हैं और यह जरूरी है कि जाने से पहले वह मसौदा देखकर अपनी स्वीकृति दें, नहीं तो उसे पकड़ना हफ्तों तक मुश्किल हो जायेगा और सारा काम बिगड़ जायेगा।

दोपहर के दो बजे थे। अपने बॉस माउंटबैटन का आदेश मिलते ही वी.पी. मेनन अपने होटल में गये और व्हिस्की का एक बड़ा गिलास अपने सामने रखकर बैठ गये। आमतौर पर वह शाम छह बजे से पहले शराब नहीं पीते थे। शाम छह बजे तक उन्होंने मसौदे की अपनी आखिरी लाइन पूरी की और माउंटबैटन को भेज दी।

माउंटबैटन के साथ वी.पी. मेनन

मेनन का सिर फटा जा रहा था। उन्होंने एस्पिरिन की चार गोलियां खायी और सोने चले गये। रात में नौ बजे मेनन रात्रि भोज पर माउंटबैटन दम्पति से मिले। कुछ देर बाद लेडी माउंटबैटन, मेनन के पास आई। उन्होंने प्यार से मेनन के गाल को थपथपाया और कान में धीरे से कहा, उसने स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार जिस योजना से हिंदुस्तान और दुनिया की शक्ल बदलने वाली थी, उसे तैयार करने में एक व्यक्ति को सिर्फ चार घंटे लगे और दूसरे को स्वीकार करने में चंद मिनट। अब माउंटबैटन को विश्वास था कि बाकी हिंदुस्तान को खुद नेहरु संभाल लेगा। इसके बाद 14 मई को माउंटबैटन और उनकी पत्नी दिल्ली वापस आ गये। नेहरु द्वारा स्वीकृत मसौदे को समझाने के लिए ये लोग मेनन के साथ 18 मई को दिल्ली से लन्दन चले गये। बाद में यही मसौदा 3 जून को माउंटबैटन प्लान के नाम से जाना गया और भारत विभाजन का अधिकारिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना।

इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट’ के खंड 3 के पृष्ठ संख्या 563 पर लिखते हैं कि कांग्रेसी नेताओं की नासमझी की वजह से पाकिस्तान बना। मजूमदार लिखते हैं, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस नेताओं का निर्णय नासमझी से भरा था और इसके विनाशकारी परिणाम निश्चित थे। कांग्रेस की नीतियां विभाजन का संकेत थीं, जो अपरिहार्य रास्तों से गुजरते हुए पाकिस्तान की स्थापना का आधार बन गयी।”

9. क्या नेहरु ब्रिटिश एजेंट नहीं थे और वह माउंटबैटन दंपति के साथ शिमला में क्या कर रहे थे?

10. जवाहरलाल नेहरू और एडविना के सम्बन्ध, मेनन द्वारा मसौदा माउंटबैटन को सौपने के बाद इन अंतिम पलों में आखिर क्या हुआ?

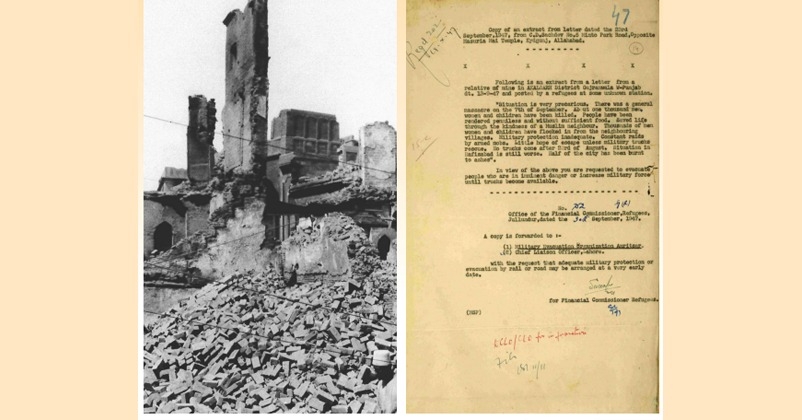

लाहौर के नाटा बाजार में हिंसा के बाद तबाही का मंजर

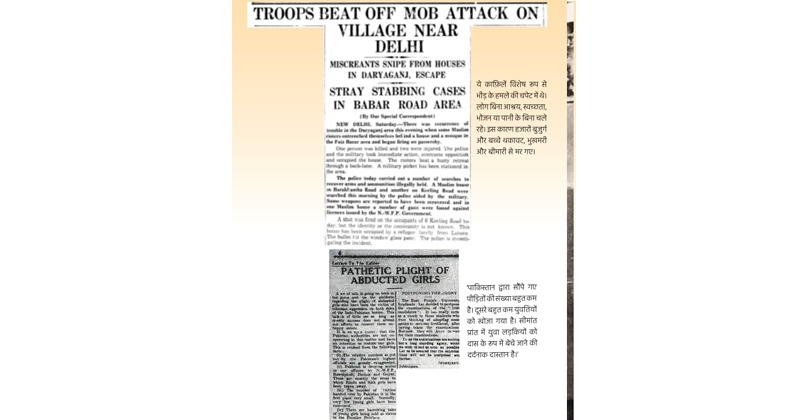

पाकिस्तान प्रायोजित दंगो में हुए कत्लेआम की रिपोर्ट

भारत जलता रहा और....

माउंटबैटन जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसके अनुसार भारत को धर्म के आधार पर विभाजित कर पाकिस्तान बनाने का खाका पेश किया गया। इस कुख्यात योजना को ‘माउंटबैटन योजना’ के नाम से जाना जाता है।

माउंटबैटन योजना के मुख्य बिंदु –

(1) पश्चिम पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, और संभवतः उत्तर पश्चिम सीमा और बलूचिस्तान शामिल होंगे, जिसकी आबादी 25 मिलियन (18 मिलियन मुसलमान) थी।

(2) 44 मिलियन (31 मिलियन मुसलमान) की आबादी के साथ पूर्वी बंगाल और असम के सिलहट जिले को शामिल करते हुए पूर्वी पाकिस्तान बनाया जायेगा। एक हजार मील की दूरी पर ये दोनों क्षेत्र, 70 लाख की आबादी के साथ पाकिस्तान राज्य अथवा संघ का गठन करेंगे।

कराची में लुईस माउंटबैटन उनकी पत्नी एडविना

13 अगस्त 1947 की सुबह, लुईस माउंटबैटन अपनी पत्नी एडविना के साथ कराची पहुंचे। अविभजित भारत में वायसराय के नाते यह उनकी अंतिम अधिकारिक यात्रा थी। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बेगम ने माउंटबैटन दंपति का बहुत ही गर्म-जोशी से स्वागत किया। शहर के गवर्नमेंट हाउस में उनके रुकने का विशेष प्रबंध किया गया, जिसे किसी ‘हॉलीवुड’ फिल्म के सेट की भांति सजाया गया था। रात में ‘सॉफ्ट ड्रिंक्स’ और मधुर संगीत के बीच सभी ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। अगले दिन माउंटबैटन ने पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेम्बली के उद्घाटन की रस्म-अदायगी की और दोपहर में दिल्ली वापस जाने के लिए विमान में सवार हो गये।

जब यह विमान पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से गुजरा तो वहां का नजारा एलन कैंपबेल-जॉनसन ने अपनी पुस्तक ‘मिशन विद माउंटबैटन’ में इस प्रकार लिखा है, “जब हम पंजाब की सीमा के ऊपर से गुजर रहे थे, तो हमने कई जगह आग लगी हुई देखी। यह मनहूस रोशनियाँ मीलों तक फैली हुई थी।” एलन कैंपबेल-जॉनसन उस विमान में माउंटबैटन के साथ ही मौजूद थे।

माउंटबैटन को ई. जेंकिस का टेलीग्राम

इसी दिन सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर माउंटबैटन को संयुक्त पंजाब के अंतिम गवर्नर, ई. जेंकिस का एक टेलीग्राम मिला, जिसमें उन्होंने लिखा, “शांति व्यवस्था स्थापित करने और रेलवे को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त फौज अथवा पुलिस नहीं है। हमें वहां सेना को ‘वॉर डिपार्टमेंट’ की भांति तैनात करना होगा जिसके पास रेलवे की सुरक्षा भी रहेगी। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स लाहौर शहर में सक्रिय है और गैर-मुसलमानों के खिलाफ अत्यंत हिंसक हो गए हैं।“ 13 अगस्त को ही ई. जेंकिस ने माउंटबैटन को एक लंबा पत्र भी लिखा और स्पष्ट बताया, हमलें और हत्याएं इतनी हो रही है कि अब सभी घटनाओं पर नजर रखना मुश्किल हो गया है।”

कुछ ही घंटों के बाद, वायसराय का विमान दिल्ली हवाईअड्डे पर उतर गया और यहां भी 15 अगस्त - स्वाधीनता और उससे सम्बंधित कार्यक्रमों में सभी व्यस्त हो गये। इसी दिन फील्ड मार्शल क्लाउड औचिनलेक ने माउंटबैटन को बताया कि कैसे पूरा पंजाब सांप्रदायिक हिंसा में झुलस गया है। उन्होंने हिन्दू बहुल लाहौर शहर का जिक्र करते हुए बताया, “एक अनुमान के मुताबिक लाहौर शहर के दस प्रतिशत घर आग से जल चुके हैं। यह शहर का लगभग 15 प्रतिशत इलाका है।''

उधर दिल्ली से लेकर कराची तक आधिकारिक कार्यक्रमों अथवा उत्सवों में एक-दो सप्ताह और बीत गये। पंजाब से लगातार पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन आते रहे लेकिन मगर अभी तक किसी ने पंजाब को राहत दिलाने का संतुलित प्रयास नहीं किया। अब जब जैसे-जैसे समय गुजरने लगा तो समाचार-पत्रों में पंजाब की हिंसक घटनाओं का जिक्र बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया।

पंजाब के बेकाबू सांप्रदायिक हालातों को संभालने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश सैन्य-अधिकारी थॉमस विनफोर्ड रीस के हाथों में थी। भारतीय समाचार-पत्रों में रीस को निशाना बनाया गया क्योंकि वह हर मोर्चे पर विफल हो गया। मात्र इस एक कारण के लिए आनन-फानन में माउंटबैटन के ‘बेडरूम’ में 27 अगस्त की सुबह एक बैठक हुई, जिसमें माउंटबैटन के अलावा उनके एक ब्रिटिश सहयोगी और वी.पी. मेनन मौजूद थे। इस बैठक में पंजाब को राहत दिलाने अथवा स्वयं का मूल्यांकन करने के बजाय माउंटबैटन का पूरा ध्यान अपने-आप को और अपने ब्रिटिश अधिकारियों को बचाने पर ही केन्द्रित रहा। जबकि मेनन का सुझाव था कि उन्हें समाचार-पत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर भी माउंटबैटन ने शाम चार बजे कुछ संपादकों को तलब किया और उन्हें पहले डराया कि अगर वे मैक्सिकों में होते तो अबतक उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता। फिर उन्हें एक इशारे से समझाया कि अब सारी जिम्मेदारी भारत की संसद की है।

नए आशियाने की तलाश में निकले असंख्य लोग

दरअसल, ई. जेंकिस ने 15 अगस्त को ही माउंटबैटन सहित लन्दन में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टेलीग्राम भेजकर पंजाब की असंतोषजनक स्थिति से अवगत करा दिया था। इसके उसने अलावा एक सुझाव भी दिया कि अब हालातों से नयी सरकारों को निपटाना चाहिए।” कुलमिलाकर अब ब्रिटिश क्राउन और उसकी सरकार सहित अधीनस्थ अधिकारी भारत को सांप्रदायिक हिंसा में झोंककर भागने की पूरी तैयारी कर चुके थे।

31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने समकक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ पहली बार पूर्वी पंजाब के दौर पर थे। उनके साथ पत्रकारों की एक छोटी टोली भी थी, जिसमें ‘इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर’ के लेखक दुर्गादास भी मौजूद थे। वह अपनी इस पुस्तक में उस दिन के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए लिखते हैं, “हमनें अमृतसर से उड़ान भरी और लायलपुर में उतरे। यहां आधा मिलियन हिन्दू और सिख सुरक्षित भारत पहुँचने की गुहार लगा रहे थे। यह राखी का दिन था, जब हिन्दू बहनें अपने भाई की कलाई पर धागा बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। दर्जनभर महिलायें सर्किट हाउस में आई और उन्होंने प्रतीकात्मक धागे नेहरू के हाथ में बांध दिए। इससे हम सभी की आँखे नम हो गयी। फिर हम अपने डकोटा जहाज से लाहौर एयरफिल्ड पहुंचे, जहाँ हमारी मुलाकात फ्रांसिस मुड़ी और ज्ञानी करतार सिंह से हुई।”

दुर्गादास ने मुड़ी और अपनी बातचीत के एक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मुड़ी ने मुझसे कहा था, “तुम्हे आजादी चाहिए, अब ले लो आजादी।”

मुड़ी का यह ताना न सिर्फ उसके अहंकार को दर्शाता है बल्कि बताता है कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत के साथ स्वाधीनता के नामपर कितना बड़ा छल किया था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिकता से भारत स्वाधीन जरुर हुआ लेकिन इतिहास के पन्नों में इस दिन विभाजन का भी एक अध्याय हमेशा के लिए थोप दिया गया। यह विभाजन सिर्फ सीमाओं के निर्धारण तक सीमित नहीं था बल्कि इसके पीछे हजारों दर्दनाक विभीषिकाएँ भी दर्ज है। दुर्भाग्य ऐसा था कि जबतक माउंटबैटन भारत से चला नहीं गया, तबतक पंजाब लगातार सांप्रदायिक हिंसा में जलता रहा।

30 मिनट में सब तय हो गया

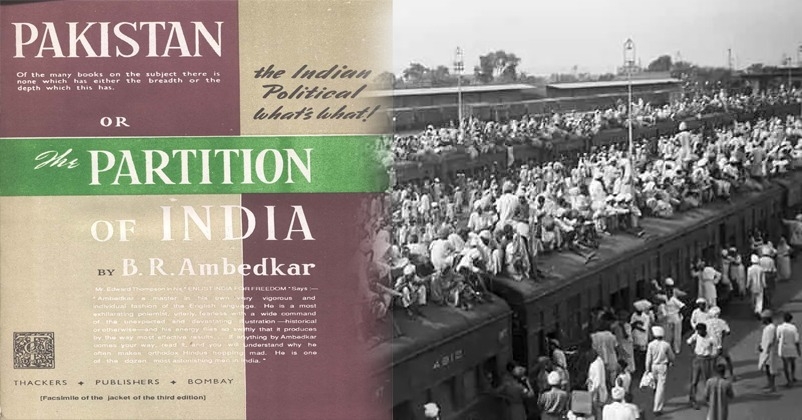

डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने ‘पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया’ किताब लिखी थी। जिसका पहला संस्करण 1945 में प्रकाशित हुआ। अभी भारत की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं थी लेकिन पाकिस्तान को लेकर दंगा-फसाद शुरू हो चुका था। भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर हिन्दुओं का नरसंहार हो रहा था। डॉ. अम्बेडकर ने सालों पहले ही सचेत कर दिया था कि अगर भारत का विभाजन होता है तो पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा।

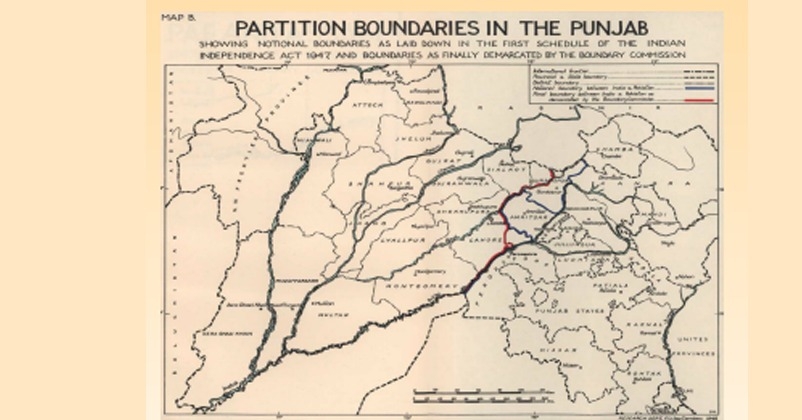

इस बीच, विभाजन की घोषणा के बाद सीमाओं के निर्धारण का बेहद संवेदनशील काम था। पंजाब और बंगाल प्रान्तों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया जाना था। इसके लिए दो बाउंड्री कमीशन एक पंजाब और एक बंगाल के लिए बनाये गये। प्रत्येक कमीशन में चार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, दो हिन्दू और दो मुसलमानों को शामिल किया गया। हालांकि, दोनों ही कमीशन किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं आ रहे थे। ऐसे में इस कार्य के जल्दी निर्धारण के लिए एक ब्रिटिश वकील सायरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया।

भारत आने पहले, लियोनार्ड मोसली के अनुसार रेडक्लिफ को लन्दन स्थित परमानेंट अंडर सेक्रेटरी ने एक बड़े से नक्शे के माध्यम से मात्र 30 मिनट में बता दिया कि उसे 9 करोड़ लोगों के नए घरों, जीवनयापन और राष्ट्रीयता को कैसे निर्धारित करना है। अतः दोनों बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत आये। कुछ दिनों दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने कलकत्ता और लाहौर का दौरा किया। लियोनार्ड मोसली लिखते है कि उस दौरान बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर फेडरिक बॉरोज ने रेडक्लिफ से कहा कि इस विभाजन के दो परिणाम होंगे, पहला absolute bloody murder और दूसरा ईस्ट बंगाल rural slum बन जायेगा।

इस काम के लिए रेडक्लिफ को मात्र पांच सप्ताह का समय दिया गया और उसने तय समय में अपना काम ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। गौरतलब है कि माउंटबैटन योजना से लेकर सीमाओं का निर्धारण काम मात्र दो महीनों से भी कम समय में हो गया। भारत विभाजन वाले दिन ही रेडक्लिफ ब्रिटेन चला गया। लेकिन अभी इतिहास का सबसे क्रूरतम अध्याय लिखा जाना बाकी था।

अंततः जैसा बाबासाहेब आंबेडकर ने कल्पना की थी, वैसा ही हुआ। सांप्रदायिक विभाजन का हश्र बहुत ही भयावह था। लियोनार्ड मोसेली अपनी पुस्तक के पृष्ठ 279 पर लिखते हैं, अगस्त 1947 से अगले नौ महीनों में 1 करोड़ 40 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। इस दौरान करीब 6 लाख लोगों की हत्या कर दी गयी। बच्चों को पैरों से उठाकर उनके सिर दीवार से फोड़ दिये। बच्चियों का बलात्कार किया गया, बलात्कार कर लड़कियों के स्तन काटे गये। गर्भवती महिलाओं के आतंरिक अंगों को बाहर निकाल दिया गया।

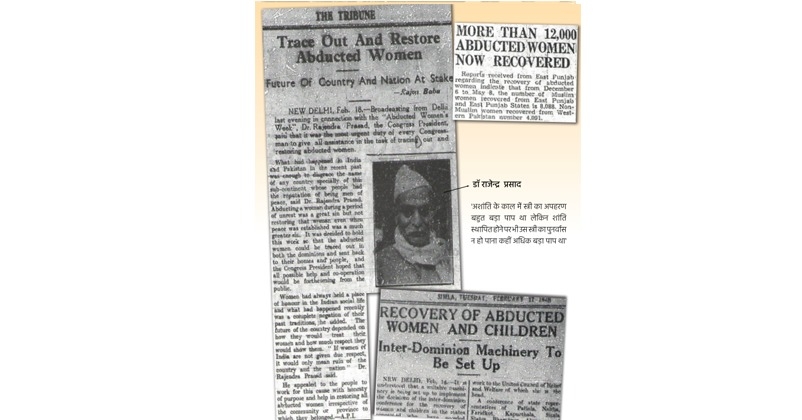

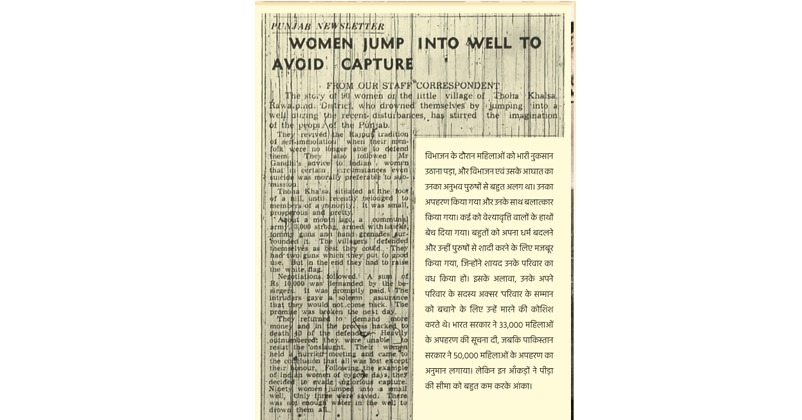

महिलाओं को उठानी पडी सबसे ज्यादा पीड़ा

एक के बाद एक गलतियां

विभाजन के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा था। विस्थापन, राहत और पुनर्वास के विषयों पर मंत्रिमंडल की कई बैठकें हुई। दुर्भाग्य से, प्रधानमंत्री नेहरू की तत्काल निर्णय न लेने की अक्षमता का नतीजा पाकिस्तान से आने वाले गैर-मुसलमानों को भुगतना पड़ा। हालांकि, वह स्वयं वहां की भयावह स्थितियों को स्वीकार करते थे, लेकिन कोई ठोस समाधान भी नहीं खोजते थे।

शुरूआती मंत्रिमंडल की एक बैठक में प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की सरकार हिन्दुओं को वहां रहने नहीं देगी क्योंकि वे उनकी संपत्तियां हड़पना चाहते हैं (केस संख्या - 270/40/47)। बैठक में एक दृष्टिकोण यह था कि पाकिस्तान सरकार को वास्तव में गैर-मुस्लिमों के पलायन से बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ था। उन्हें हिन्दुओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति मिल गयी है, जिसमें कारखाने, भवन, भूमि आदि शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों को भगाने की योजना पर चल रही है।

एक महीने बाद यानि 17 सितम्बर 1947 को मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में भी यह दोहराया गया कि पाकिस्तान में हिन्दुओं को नहीं रहने दिया जायेगा (केस संख्या - 276/47/47)। पाकिस्तान सरकार और उसके बहुसंख्यक समुदाय की योजनाएं स्पष्ट थीं। वे चाहते है कि किसी भी गैर-मुसलमान को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जायेगा। जानकारी होने के बाद भी उन्होंने कोई साहसिक कदम नहीं उठाया।

जब प्रधानमंत्री को पता था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं को रहने नहीं दिया जायेगा, फिर भी वह इस समस्या के समाधान नहीं खोज रहे थे। इसके उलट, वह अजीबोगरीब निर्णय ले रहे थे। उन्होंने मंत्रिमंडल की 18 सितम्बर 1947 को हुई बैठक में कहा कि भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए हैं, उनके घरों को पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं को नहीं दिया जायेगा। प्रधानमंत्री नेहरू का स्पष्ट मानना था कि भारत से मुसलमानों के पलायन के बाद खाली हुए उनके घरों का स्वामित्व और उनमें स्थित संपत्ति किसी अन्य को नहीं दी जाएगी। जबकि पाकिस्तान में हिन्दुओं के घरों को जबरन खाली करवाकर उन्हें मुसलमानों को दिया जा रहा था।

यह एक मुस्लिम तुष्टिकरण था, जोकि ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा था। जवाहरलाल नेहरू भी इससे अछूते नहीं थे। विभाजन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल जरुरी था। मगर प्रधानमंत्री की झूठी धर्मनिरपेक्षता ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्हें लगता था कि अगर भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गये है, उनके घर पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओ को दे दिए तो भारत के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे।

सिंध से आने वाले सिख और हिन्दुओं पर मंत्रिमंडल का एक मेमोरेंडम 7 दिसंबर 1949 को तैयार किया गया। इस मेमोरेंडम में बताया गया कि सिंध में तकरीबन 14.57 लाख हिन्दू थे, उनमें से साल 1947 में 4.85 लाख भारत आ गये। इसके बाद जनवरी 1948 में कराची में हिन्दुओं और सिखों का फिर से सोची-समझी नीति के तहत नरसंहार किया गया। इसलिए वहां से लगभग 5 लाख और हिन्दुओं का भारत में पलायन हुआ। उस दौरान सिंध के थारपारकर में तकरीबन 2 लाख हिन्दू हरिजन बचे थे। लगभग ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान के अन्य जिलों की थी, जहां दंगों में हिन्दुओं को निशाना बनाया गया।

पुनर्वास समिति की एक बैठक जोकि 16 दिसंबर 1949 को हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के थारपारकर जिले के 1 लाख हरिजन हिन्दू भारत आना चाहते हैं । यह लोग खेती करते हैं और भारत सरकार अगर उन्हें खेती के लिए जमीन देती है, तो वे भारत आयेंगे। यह वास्तव में एक दुखद स्थिति थी। पाकिस्तान के हिन्दू अपने सुरक्षित भविष्य की शर्त पर भारत आना चाहते थे। उनका दुर्भाग्य था कि उनकी एक साधारण सी मांग को प्रधानमंत्री नेहरू पूरा करने में असमर्थ रहे और उनकी अपील को नजरंदाज कर दिया।

इसी बैठक में कार्यवाही में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में श्री ठक्कर बापा और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने सिंध के थारपारकर जिले के एक लाख हरिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि यह हरिजन बहुत कष्ट झेल रहे हैं और भारत आने के लिए उत्सुक है। पुनर्वास राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू की बात से सहमत होते हुए कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार यह हरिजन मुख्यतः किसान हैं। वे तभी भारत आयेंगे जब भारत में उनके पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

हिन्दुओं और सिखों पर अत्याचार

विभाजन की मार्मिक घटनाओं को देखते हुए सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू को 2 सितम्बर 1947 को पत्र लिखा, “सुबह से शाम तक मेरा पूरा समय पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू और सिखों के दुख और अत्याचारों की कहानियों में बीत जाता है।”

पाकिस्तान सरकार के इस दमन और अत्याचार को समर्थन मिला हुआ था। पाकिस्तान की अल्पसंख्यक विरोधी सोच का एक उदाहरण उस दौरान पंजाब के गवर्नर जनरल फ्रांसिस मुड़ी के जिन्ना को लिखे पत्र से मिलता है। मुड़ी ने वह पत्र जिन्ना को 5 सितंबर 1947 को लिखा, “मुझे नहीं पता कि सिख सीमा कैसे पार करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हमें जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना होगा।”

पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से हिन्दुओं पर हमले की खबरें लगातार मिल रही थीं। इस सन्दर्भ में प्रधानमंत्री नेहरू ने 8 जनवरी 1948 को बी.जी. खेर को एक टेलीग्राम भेजा, “स्थितियों को देखते हुए (सिंध में गैर-मुसलमानों की हत्या और लूट-पाट हो रही थी) सिंध से हिन्दू और सिख लोगों को निकालना होगा।” अगले दिन प्रधानमंत्री ने खेर को एक पत्र लिखकर सिंध के हालातों की जानकारी साझा की, “सिंध में हालात खराब हैं और मुझे डर है कि हमें भारी संख्या में निष्क्रमण देखना होगा। हम उन्हें (हिन्दुओं) सिंध में नहीं छोड़ सकते।”

पाकिस्तान में हिन्दुओं के नरसंहार को लेकर प्रधानमंत्री परेशान हो गये थे। उन्होंने सरदार पटेल को वहां की स्थितियां बताने के लिए 12 जनवरी 1948 को एक पत्र लिखा, “जैसा कि आप जानते हैं, सिंध से बड़ी संख्या में गैर-मुस्लिमों को निकालना होगा और उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। मुझे लगता है कि सिंध से लोगों को समुद्र के रास्ते आसानी से निकाला जा सकता है।”

सरदार पटेल एक दूरदर्शी और गंभीर राजनेता थे। उन्होंने पाकिस्तान से आ रहे हिन्दू और सिखों की सुरक्षा और पुनर्वास के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए थे। उनका स्पष्ट मत था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों का रुकना संभव नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पत्र का उत्तर लिखा, “मैंने पहले ही खेर को एक पत्र लिखा है और मैं अपनी आगामी बंबई यात्रा के दौरान उनसे और अन्य मंत्रियों से भी बात करूंगा। मैं काठियावाड़ में इन शरणार्थियों के लिए व्यवस्था किए जाने पर भी बात करुंगा।”

पश्चिमी पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान में भी हिन्दुओं का नरसंहार जारी था। जो लोग भागकर भारत आ गये, उन्हें यहां बसाने के लिए प्रयास जारी थे। इसलिए 21 फरवरी 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधानचंद रॉय को एक पत्र लिखकर उन्हें बंगाल में ही बसाने का आग्रह किया, “हमारे सामने भयावह समस्या है और मानवीय दृष्टिकोण से इसका समाधान लगभग असंभव है। पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश हिंदू यहां आना चाहते हैं। वही, इन लाखों विस्थापित लोगों को अपनाना और पुनर्वास की व्यवस्था करना असंभव है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को उनकी संतुष्टि के अनुरूप पूरी सुरक्षा देने और वहां बसाने के लिए जोर देना चाहिए। निःसंदेह हमें भयभीत शरणार्थियों को आश्रय देना और सहायता करनी चाहिए।”

भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को कई पत्र और टेलीग्राम भी भेजे थे। ऐसा ही एक पत्र उन्होंने 24 फरवरी 1950 को लिखा, “ढाका मेल के यात्री रविवार, 12 फरवरी की रात को करीमगंज पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में मुसलमानों ने ट्रेन को लूटा और अनेक हिन्दू यात्रियों की हत्या कर उन्हें भैरब ब्रिज से नदी में फेंक दिया।”

पाकिस्तान के साथ पत्राचार करने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। वहां से लगातार हिन्दुओं और सिखों को भगाया जा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोविजनल संसद में 23 फरवरी 1950 को अपना वक्तव्य दिया, “पिछले कुछ समय से, पूर्वी पाकिस्तान में लगातार भारत विरोधी और हिंदू विरोधी प्रचार हो रहा है। वहां प्रेस, मंच और रेडियो के माध्यम से जनता को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया जा रहा है। उन्हें काफिर, राज्य के दुश्मन और न जाने क्या-क्या कहा गया है। हिन्दुओं के साथ घृणा और हिंसा का ऐसा ही व्यवहार पश्चिमी पाकिस्तान में भी हो रहा है।”

पाकिस्तान ने हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम में कोई पहल नहीं की। फिर भी प्रधानमंत्री नेहरू को लगता था कि पत्राचार से समाधान निकल जाएगा। उन्होंने फिर से 4 मार्च 1950 को एक और पत्र भेजकर लियाकत से कहा, “13 फरवरी को लकुटिया जमींदार के घर में इकट्ठे हुए कई हिन्दुओं को बेरहमी से पीटा गया है। घर से छह युवतियों को गुंडों ने जबरन बाहर कर दिया और आस-पास के घरों में आग लगा दी।”

इस पत्र के बाद भी पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों की स्थिति में कभी सुधार नहीं आया। प्रधानमंत्री नेहरू के जीवित रहते पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिन्दू और सिखों का भारत में आने का सिलसिला जारी रहा। एक उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और शायद ही उन्होंने इसका प्रायश्चित किया!

विभाजन संबंधी अन्य घटनाक्रम

पाकिस्तान की संकल्पना - पाकिस्तान का प्रारूप मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में तय किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल कर रहे थे। उन्होंने 29 दिसंबर 1930 को पंजाब, नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव रखा था।

इकबाल के शब्दों में, “मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग देश होना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अथवा ब्रिटिश साम्राज्य के बिना एक ऐसा स्वतंत्र देश, जिसमें उत्तर-पश्चिम के भारतीय मुस्लिम प्रान्तों का गठजोड़ होगा। यह गठन मुझे भारत के मुसलमानों, विशेषकर उत्तर-पश्चिम भारत के मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है।”

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 - साल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सामने आया। इसके पहले शेडूयल के भाग 1 के अनुसार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये थे।

कांग्रेस की बड़ी गलती - दो साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के आधार पर देश में प्रांतीय चुनाव हुए और पहली बार मुसलमानों के अलग निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों का चयन हुआ। यूनाइटेड प्रोविंस की 228 सीटों में 64 मुसलमानों के लिए आरक्षित की गयी थी, जिसमें मुस्लिम लीग के 26, इंडिपेंडेंट मुस्लिम 28, नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी के 9 और कांग्रेस का मात्र 1 मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर आया।

उस वक्त मुस्लिम लीग की कमान मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में थी और कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे।

इसी चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी को विभाजन का प्रमुख कारण माना गया है। वास्तव में, इस विभाजनकारी चुनाव में कांग्रेस को हिस्सा ही नहीं लेना था, यह चुनाव होने ही नहीं देने थे और इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने चुनावों में हिस्सा लिया और नतीजा क्या हुआ वह सबके सामने था। अगले 10 सालों के अन्दर भारत का धार्मिक रूप से विभाजन हो गया और उसकी पीड़ा और दंश आजतक हमारे सामने है।

कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना आजाद अपनी प्रसिद्ध किताब ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ के पृष्ठ संख्या 161 पर लिखते हैं कि 1937 में ही मुस्लिम लीग समाप्त हो गयी होती लेकिन जवाहरलाल के चलते यूनाइटेड प्रोविंस में मुस्लिम लीग को एक नया जीवनदान मिल गया। मौलाना आजाद आगे लिखते है कि भारतीय राजनीति के छात्र यह जानते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस से मुस्लिम लीग फिर से गठित हुई और जिन्ना ने इसका भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान बन गया।

ब्रिटिश कैबिनेट मिशन – द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर स्थिति ने भारत में स्वतंत्रता की राह सरल कर दी थी। जल्दी ही भारत के स्टेट सेक्रेटरी, पैथिक लारेंस ने 19 फरवरी 1946 को स्वशासन की दिशा में एक घोषणा की। जिसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाने के फैसले लिये -

• संविधान तैयार करने के लिए ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और रियासतों के साथ प्रारंभिक चर्चा।

• संविधान बनाने के लिए एक निकाय का गठन।

• एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना - जिसे मुख्य भारतीय दलों का समर्थन मिला हुआ हो।

इसके लिए 24 मार्च को तीन वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों का एक कैबिनेट मिशन भारत आया। उन्होंने भारतीय नेताओं और रियासतों के महाराजाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से मिलना शुरू किया। अधिकतर रियासतों ने मिशन से वादा किया कि वे भारत में हो रहे इन परिवर्तनों में सहयोग देने के लिए तैयार है।

अनेक मुलाकातों और उठा-पठक के बाद 16 मई को ब्रिटिश संसद ने कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान सभा के गठन की सूचना दी। तीन वर्गों में विभाजित किये गए ब्रिटिश भारत जिसमे चीफ कमिश्नर्स प्रान्त भी शामिल थे, उन्हें 296 सीटें निम्न प्रकार से आबंटित की गयी -

वर्ग A मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रान्त, बिहार और उड़ीसा से 187 सदस्य

वर्ग B पंजाब, नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध से 35 सदस्य

वर्ग C बंगाल और असम से 70 सदस्य

चीफ कमिश्नर्स वर्ग A के दिल्ली, अजमेर-मारवाड़ एवं कुर्ग और वर्ग B के ब्रिटिश बलूचिस्तान जैसे चीफ कमिश्नर्स से एक-एक सदस्य रियासतें कुल 93 सीटें मिली, लेकिन रियासतों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने लिए एक वार्ता-समिति का गठन किया गया। मिशन ने संविधान के लिए एक आधारभूत प्रारूप भी तैयार कर लिया था। उसका मुख्य बिंदु था कि एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जिसमे ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों शामिल होगी। इसका सरोकार विदेशी मामलें, सुरक्षा और संचार से होगा और इन विषयों के लिए जरुरी पूंजी एकत्र करने की अनिवार्य शक्ति भी प्राप्त होगी।

भारत में तीन महीने बिताने के बाद मिशन वापस लौट गया और कांग्रेस ने इसकी सभी शर्तें मान ली थीं। साल 1937 की तरह इस बार भी जवाहरलाल नेहरू जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे थे। कांग्रेस कार्यसमिति की 6 जुलाई को बम्बई में बुलाई गयी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रश्न अभी अथवा बाद में मिशन की शर्तों को मानने का नहीं हैं। यह केवल संविधान सभा में प्रवेश की सहमति का प्रश्न है।

चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थाई समिति की बैठक में मिशन का स्वागत किया गया। कुछ शर्तों को स्पष्टीकरण के लिए जरूरी समझा गया और उसके लिए 21 नवम्बर को वार्ता - समिति बना दी गयी। इसमें चैम्बर के चांसलर भोपाल के नवाब के साथ पटियाला के महाराजा, नवानगर के जामसाहेब, सी.पी. रामस्वामी अय्यर, सुल्तान अहमद, मिर्ज़ा इस्माइल, डी.के. सेन, ए. रामस्वामी मुदालियार, के. एम. पणिक्कर, विलासपुर के राजा (मनुभाई मेहता के स्थान पर), डूंगरपुर के महरवाल (डूंगरपुर के महाराजा विदर्भ सिंह के स्थान पर), वी.टी. कृष्णमाचारी और रामचंद्र काक शामिल थे। हालांकि, चैम्बर पूरी तरह से सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। कुछ रियासतें इसमें शामिल भी नहीं होना चाहती थी। कोचीन और बड़ौदा ऐसी रियासतें थी जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करना अनुकूल लगा।

ब्रिटिश संसद लगभग तय कर चुकी थी कि भारत का नया संविधान भारतीयों को ही तैयार करना होगा। संविधान सभा में भी केवल भारतीय शामिल होंगे। उसके लिए जो भी कुछ आवश्यक शर्तें होंगी, वह ब्रिटिश संसद अधिनियमित करेगी। सालों के इंतजार के बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी। मगर इसका उत्साह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका और जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण इसमें खलल पड़ गया।

संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए। सामान्य सीटों में कांग्रेस को बहुमत मिला जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमान बहुल क्षेत्रों की 78 सीटों में से 72 में जीत हासिल की। साल 1937 के चुनावों से नेहरू ने कोई सबक नहीं लिया और लीग ने नतीजों से भारत विभाजन की आग को हवा देना शुरू कर दिया।

मिशन के अनुसार संविधान सभा एकीकृत थी, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य दलों और रियासतों को शामिल होना था। शर्तों के अनुसार मुसलमानों के लिए अलग से कोई संविधान सभा नहीं थी। दूसरी ओर मुस्लिम लीग की एक अलग और पूरी तरह से स्वतंत्र संप्रभु देश की मांग भयावह रूप ले चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लीग के निर्वाचित सदस्यों को दिल्ली बुलाया। उन्होंने बंगाल, पंजाब, सिंध, नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, असम और बलूचिस्तान को जोड़कर पाकिस्तान की मांग के साथ संविधान सभा में कभी हिस्सा न लेने की प्रतिज्ञा भी ली।

अन्य दलों और कांग्रेसी नेताओं का मत था कि संविधान सभा का सत्र बिना मुस्लिम लीग के नहीं बुलाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने भी साफ कर दिया कि बिना लीग के संविधान सभा नहीं बुलाई जाएगी।

नेहरू और उनके सहयोगी इस देरी के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थे और वे सितम्बर 1946 में ही पहला सत्र बुलाना चाहते थे। आखिरकार, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र बुला लिया गया, जिसमें न तो लीग और न ही किसी रियासत की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ। जवाहरलाल नेहरू की इस गलती का नतीजा था कि भारत का विभाजन अपने आखिरी चरणों में पहुंच गया।

माउंटबैटन का भारत आगमन – मुस्लिम लीग की जिद्द और नेहरू की जल्दीबाजी से प्रधानमंत्री एटली को लग गया था कि भारत विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। उस दौरान वेवल भारत के वायसराय थे और उन्होंने सभी को एकसाथ लाने के भरसक असफल प्रयास किये। मगर कांग्रेस खासकर जवाहरलाल नेहरु उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अतः एटली ने वेवल को हटाकर माउंटबैटन को भारत का वायसराय बनाकर भेज दिया।

महात्मा गांधी की मनःस्थिति - महात्मा गांधी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस सन्दर्भ में मनु गांधी से 1 जून 1947 को चर्चा की थी। मनु को अपने दिल की बात कहते हुए उन्होंने बताया, “आज मैं अपने को अकेला पाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह एक भूल है। भले ही मैं कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य नहीं हूँ लेकिन वे सब लोग मुझे पूछते है, मेरी सलाह लेते है। आजादी के कदम उलटे पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आज इसके परिणाम तत्काल दिखाई न दे, लेकिन हिन्दुस्तान का भविष्य मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। हिन्दुस्तान की भावी पीढ़ी की आह मुझे न लगे कि हिंदुस्तान के विभाजन में गांधी ने भी साथ दिया था।

महात्मा गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत विभाजन का विरोध किया था। दरअसल, कांग्रेस कार्यसमिति ने माउंटबैटन योजना को स्वीकार करने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी। महात्मा गांधी ने 2 जून 1947 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। वहां भी उन्होंने ने साफ कहा कि मैं भारत विभाजन के सम्बन्ध में कार्यसमिति के निर्णयों से सहमत नहीं हूँ।

इसी दिन महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखकर भी अपना विरोध प्रकट किया, “भारत के भावी विभाजन से शायद मुझसे अधिक दुखी कोई और न होगा। मैं इस विभाजन को गलत समझता हूँ, और इसलिए मैं इसका भागीदार कभी नहीं हो सकता।

विभाजन स्वीकार - महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भी 13 जून 1947 को कांग्रेस कार्यसमिति ने विभाजन का ड्राफ्ट प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी कार्यसमिति की बैठक में माउंटबैटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस कार्यसमिति का वह प्रस्ताव इस प्रकार था, “आल इंडिया कांग्रेस कमिटी ने जनवरी की पिछली बैठक के बाद की घटनाओं, विशेष रूप से 20 फरवरी 1947 और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार की ओर से दिए गए बयानों पर गंभीरता से विचार किया है। आल इंडिया कांग्रेस कमिटी 3 जून को प्रस्तावित प्रावधानों को स्वीकार करती है।”

इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट

* माउंटबैटन योजना के आधार पर लन्दन में प्रधानमंत्री एटली की अध्यक्षता में 26 जून 1947 को एक बैठक हुई। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि रियासतों का अधिमिलन दो नये देशों में किसी एक अथवा दूसरे में ही होगा। वह किसी भी रियासत को स्वतंत्र देश का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जुलाई 1947 के दूसरे सप्ताह में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल प्रस्तावित किया। यह बिल ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। यह भारत के धार्मिक विभाजन की आधिकारिक घोषणा थी।

बिल की चर्चा के दौरान, ब्रिटिश संसद के सदस्य स्टैनले रीड ने वायसराय कर्जन के दिनों को याद करते हुए कहा था कि मुझे याद है कि लार्ड कर्जन कहा करते थे कि क्राउन का आधार राजा और उनकी रियासतें है। इस नींव को ब्रिटेन ने ही जानबूझकर हिला दिया था। अधिनियम के सातवीं धारा के अनुसार रियासतों पर से ब्रिटिश अधिपत्य खत्म हो गया था। इससे केंद्र सरकार और रियासतों के आपसी राजनैतिक सम्बन्ध ही नहीं बल्कि आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में समन्वय को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी। अधिनियम में इस बात का उल्लेख ही नहीं था कि रियासतें स्वतंत्र अथवा उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी। जो कुछ भी प्रावधान बनाए गए, वह दो नये देशों यानि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में थे। कुछ महाराजा व्यक्तिगत तौर पर महत्वाकांक्षी जरुर थे। मगर वह मात्र उनकी कल्पनायें थीं, जिनका कोई कानूनी अथवा ठोस आधार ही नहीं था।

ब्रिटिश क्राउन की 40 रियासतों के साथ संधिया थी। जबकि अन्य महाराजाओं के साथ उन्होंने सनद एवं दूसरे प्रकार के समझौते किए हुए थे। इस प्रकार भूसंपत्तियां और जागीरों को मिलाकर कुल 565 रियासतें थीं। ब्रिटिश आधिपत्य खत्म होने पर 25 जुलाई 1947 को माउंटबैटन ने चैम्बर की एक विशेष बैठक बुलाई। माउंटबैटन ने महाराजाओं को सलाह दी कि वे किसी एक देश के साथ विदेशी मामलें, सुरक्षा और संचार जैसे तीन विषयों के साथ अधिमिलन कर सकते हैं।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर अधिमिलन पत्र अथवा विलय समझौता तैयार किया गया था। अधिमिलन अथवा विलय की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी इसलिए 15 अगस्त 1947 के बाद तक महाराजाओं ने हस्ताक्षर किये। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को एक अस्थाई सुविधा प्रदान की थी। अगर कोई महाराजा चाहे तो वह स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और सामान्य मामलों की देखभाल के लिए भारत अथवा पाकिस्तान में किसी एक के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कर सकता था। भारत सरकार ने अधिकतर रियासतों के साथ अधिमिलन अथवा विलय होने तक ऐसा एग्रीमेंट किया था।

इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान में एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। जिसका पहला सत्र 10 अगस्त 1947 को बुलाया गया। परिणामस्वरूप भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गयी, जिसमें रियासतों का प्रतिनिधित्व 89 रह गया। अधिमिलन के साथ संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत में पहले से तेजी आ गई थी। सरदार पटेल ने कह दिया था कि भारत में वह न तो अलग-थलग रहेंगे और न ही संविधान सभा के बाहर रह सकते हैं।